Mithilfe moderner Sequenzierungsverfahren wollen Dr. Bernd Heinrich, Assistenzarzt an der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Endokrinologie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH), und seine Kollegen das Netzwerk von angeborenen lymphatischen Zellen (ILCs) und Bakterien im Gallengangskrebs und dessen Mikroumgebung untersuchen. Die neuen Erkenntnisse sollen helfen, die Wirkung der Immuntherapien zu verbessern.

Drei verschiedene CCA-Untergruppen

Je nach Lage zur Leber werden Cholangiokarzinome (CCA) in 3 Untergruppen unterteilt, die sich auch genetisch voneinander unterscheiden. „Wir konnten sehen, dass sich die Bakterienzusammensetzung in der Galle oder im Stuhl von Patienten mit Cholangiokarzinom in den 3 Untergruppen unterscheidet, was offenbar den Verlauf und die Prognose der Erkrankung beeinflusst“, so Heinrich.

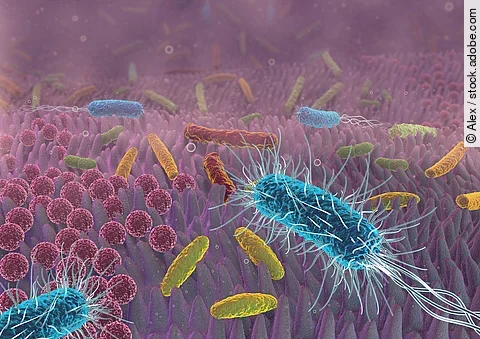

Die Bakterien spielen nicht nur eine Rolle bei der Reparatur der Gallenwege, sondern können auch Infektionen auslösen, welche wiederum unkontrolliertes Wachstum der Gallenwege begünstigen. Gleichzeitig befinden sich in der Tumormikroumgebung auch Zellen des angeborenen Immunsystems, der ersten Verteidigungslinie unserer körpereigenen Abwehr. Diese ILCs beeinflussen die Immunantwort gegen Tumore und treten mit den Bakterien in Wechselwirkung.

Bakterienflora bestimmen

In Voruntersuchungen an Patienten mit Leberkrebs stellte Heinrich bereits fest, dass eine Veränderung des Darmmikrobioms nach der Anwendung von Breitbandantibiotika das Wachstum von Leberkrebs und Lebermetastasen beeinflusst. „Wir gehen davon aus, dass ILCs eine entscheidende Rolle bei der Tumorimmunität spielen und wichtige Regulatoren in der Tumormikroumgebung bei CCA sind“, sagt der Mediziner. „Wir wollen verstehen, wie die ILCs mit den Bakterien innerhalb und außerhalb des Tumors zusammenwirken und welchen Einfluss das auf die Krankheitsentwicklung hat.“

ILCs reagieren sehr schnell, wenn sich ihre Umgebung verändert. Das geschieht möglicherweise auch, wenn zusätzlich zu den ortsständigen Bakterien der Gallenwege andere aus dem angrenzenden Darm in die Leber einwandern.

Die ILCs will Heinrich aus operativ entferntem CCA-Gewebe der 3 Tumor-Untergruppen isolieren. „Daraus fertigen wir Schnitte an, die wir auch auf Bakterien untersuchen und mit gesunden Kontrollen vergleichen.“ Außerdem sollen vor der Operation abgegebene Mund- und Rektalabstriche Aufschluss über die Bakterienflora der Betroffenen und den Zusammenhang zwischen dem Mikrobion im Darm, der Leber und den Gallenwegen geben. Die Analyse der Bakterienzusammensetzung aus den Gewebeproben und den Abstrichen geschieht in Kooperation mit dem Comprehensive Cancer Center Niedersachsen (CCC-N).

Einfluss von Antibiotika untersuchen

„Unser Ziel ist es, bestimmte Untergruppen von ILCs, Bakterien oder deren Stoffwechselprodukte zu identifizieren, welche dann genutzt werden können, um die Immunantwort gegen den Tumor zu verbessern“, erklärt Heinrich. „Bislang behandeln wir die 3 Subtypen gleich, was wahrscheinlich nicht richtig ist Diese neuen therapeutischen Ansätze werden dann in Gewebemodellen getestet und mit der aktuell angewendeten Immuntherapie vergleichen. So sollen neue Behandlungskombinationen für eine optimierte Immuntherapie des Cholangiokarzinoms entwickelt werden.

Die Forschenden wollen testen, wie sich der Einsatz von Antibiotika auswirkt, die gegen chronische Entzündungen der Gallenwege verordnet werden, welche das Risiko für die Entstehung eines Gallengangskarzinoms vergrößern. „Wir wollen herausfinden, ob starke Breitbandantibiotika die Tumorentwicklung eher verhindern, da sie die Entzündungen bekämpfen oder ob sie den Krebs sogar fördern, indem sie das Mirobiom nachteilig verändern“, sagt der Gastroenterologe. „Am Ende führen unsere Untersuchungen ein Stück weiter Richtung personalisierte Medizin und Präzisionsonkologie.“

Förderungswürdiges Projekt

Die Else-Kröner-Fresenius-Stiftung zeichnet Dr. Bernd Heinrich für seine Forschung mit dem Memorialstipendium für besonders begabte junge Ärztinnen und Ärzte aus und fördert das Projekt über 2 Jahre mit 250.000 Euro.